La moda femenina comenzó a cambiar a comienzos del 1700; el traje y peinado adquirieron un aire local que lo fue diferenciando paulatinamente del atuendo europeo, que era mucho más refinado. Esta indumentaria se puede apreciar en algunas pinturas religiosas de la época. A medida que avanza el siglo se va permeando la moda francesa, desaparecen los colores sombríos y comienza el uso del rebozo español, manto que cubría los hombros, y ocasionalmente el rostro (Cruz, 1996).En 1700 ya figuraban en Santiago 13 sastres, 10 zapateros, y cinco sombrereros en fieltro (Cruz, 1996).

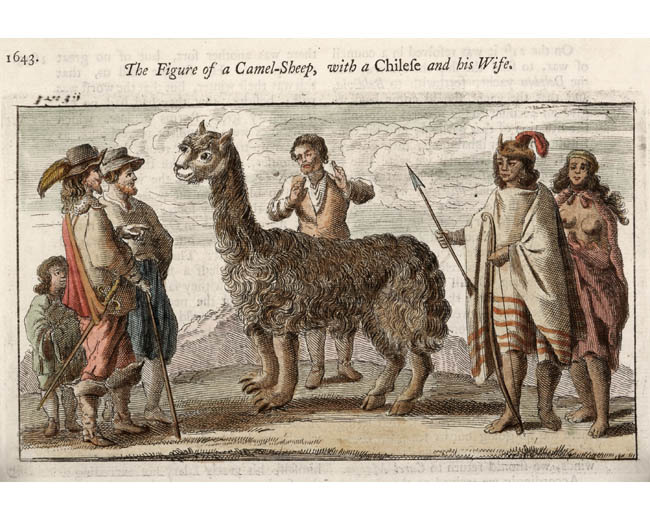

Grabado, colección Museo Histórico Nacional.

A mediados del siglo XVIII el atuendo masculino en Chile ya se había adaptado casi por completo a la usanza francesa, la que incluía un tricornio de fieltro. En los inventarios de bienes de esta época aparecen sombreros de castor blanco, sombreros negros de Inglaterra y otros sombreros sin mayor descripción. Cabe mencionar que los atuendos descritos en estos textos corresponden a ropajes de vestir -de mayor valor y menor uso-, que podían ser heredados. La documentación sobre vestimenta de uso diario es muy escasa (Cruz, 1996).

Del traje de las personas de estratos medios y bajos existen escasos reportes; a través de algunas pinturas religiosas del período se puede ver que era sencillo, y que ignoraban el influjo de la moda. Era vestimenta de colores pardos y de elaboración casera.

En cuanto a los nativos, en la zona central el intercambio cultural provoca que empiecen a utilizar prendas europeas, sobre todo en ciudades. Y así como los españoles comienzan a usar el poncho, los nativos incorporan las polainas para cabalgar, y el uso de ojotas en los pies. Frezier hace un relato de lo que ve en su viaje.

La manera de vestirse de los indios es mui sencilla,

pues apénas se cubren (…)

Llevan jeneralmente la cabeza i los piés desnudos;

pero cuando la necesidad o el decoro los obliga a

cubrirse, se ponen un bonete de donde cae un cuello

que se limita a cubrir los hombros i una especie de

borceguí o polainas de lana;

Las mujeres llevan por todo traje largas túnicas

sin mangas, abiertas de arriba abajo por un lado.

(…)

Tienen los cabellos largos a menudo

trenzados atras i cortados por delante,… (Frezier, 1712)

El Abate Molina también nos lega un relato de la vestimenta de los nativos.

Los Araucanos no usan turbantes ni som-

brero, pero usan en la cabeza una faxa de

lana bordada, á manera del diadema que usa-

ban, los antiguos Soberanos. Esta se la levan-.

tan o alzan un poco, en seña1 de cortesia, a1

tiempo de saludar y quando ,van á la guer-

ra la adornan de varias vistosas plumas. (Molina, 1770).

El mismo autor da un dato muy interesante sobre el uso de pelo del huillín y la vizcacha para fabricar telas tejidas y sombreros de fieltro.

Los quadrúpedos fluviales que se cono-

cen en el Reyno de Chile, ademas de la Nu-

tria, de que dexamos hecha mencion, son el

Guillino y el Coypú. El Guillino, Castor Hui-

dobrius( I ) (…);

He visto ropas turquies y negras , te-

xidas con el pelo de este animal, que pare-

cian un verdadero terciopelo; ‘y he visto asi-

mismo sombreros que en nada son inferio-

res a los que se hacen del pelo de los Cas-

tores legítimos.

…La Viscacha, Lepus Viscacia ( I ) , es un

animalillo que participa del conejo y de la

zorra, (…) bien que el de-

mas pelo de todo su cuerpo es tan fino, sua-

ve y aproposito para cualquiera manufactura,

que los peruleros hacian en tiempo de los

Emperadores Incas muy bellas estofas con

este pelo, y los chilenos de nuestros dias le

emplean en sus fabricas de sombreros (Molina, 1770).

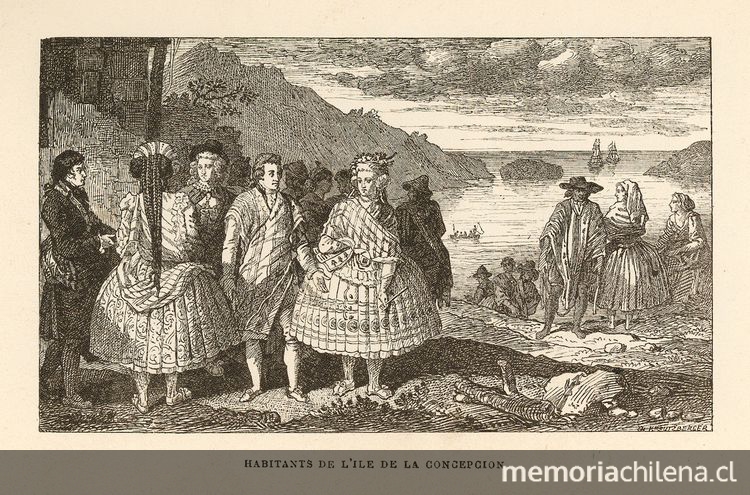

Grabado, colección Museo Histórico Nacional.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII en adelante contamos con muchos registros de viajeros y cronistas que ilustran que el uso de la prenda con ala para hacer sombra comienza a ser común. Las imágenes muestran sombreros que parecen ser de fieltro, pues no se les ve textura. Pero es justamente en la segunda mitad del siglo cuando empiezan a aparecer en inventarios de bienes los primeros sombreros de paja.

Según refieren Núñez y Lacoste, el caso más antiguo registrado hasta ahora en la zona de Colchagua corresponde al ‘teniente Ignacio Peredo, nativo de Rio Claro y vecino en la villa de San Fernando. En su testamento (1744), don Ignacio mencionó, entre sus bienes, «dos sombreros, uno de paja y otro de vicuña», uno de uso en verano, el otro en invierno. Poco a poco, estos registros se comenzaron a generalizar. ‘En Chimbarongo (1762), Miguel Valenzuela tenía cuatro sombreros de paja tasados en dos reales cada uno. En San Vicente de Tagua Tagua (1782) don José Severino García tenía dos sombreros de paja. Por su parte, don Juan José Pérez (1793) también tenía un sombrero de paja. Estos objetos fueron rápidamente apreciados por los campesinos, y se comenzó a generar cierto mercado para su comercialización. Por ejemplo, en San Fernando (1776) doña María Rosa de Salinas tenía siete docenas de sombreros de paja pequeños, destinados al comercio.’

En la segunda mitad del siglo XVIII los sombreros de paja se extendieron por toda la zona central de Chile, desde el valle del Aconcagua hasta el Biobío. Dentro de esta zona, el río Maule marcó una diferencia territorial, con sombreros bonetes al sur y sombreros de paja al norte. Originalmente, los sombreros de paja fueron de carácter rústico, utilitario y de bajo precio, pero la importación de sombreros de pita y de jipijapa fue también un aporte significativo para estimular el desarrollo de sombreros en paja de mejor calidad (Núñez, Lacoste, 2017).

Se observa el uso del poncho y el sombrero de ala.

Grabado ampliamente reproducido por distintos autores.

Se observa un sombrero de copa alta.

Grabado, colección Museo Histórico Nacional.

—

Bibliografía:

Cáceres, M., (1986). Sombreros de teatina. Museo del Huaso, Municipalidad de Santiago.

http://chileprecolombino.cl/el-encuentro/centro/4/. Recuperado el 10 de mayo de 2023.

Cruz, I., 1996. El Traje, transformaciones de una segunda piel. Ediciones Universidad Católica de Chile.

Frezier, M., (1716). Relación del Viaje por el Mar del Sur a las costas de Chile i el Perú. Traducido por Nicolás Peña M. de la primera edición francesa de 1716. Santiago, 1902.

Guajardo, V. (2022). El uso y creación de los sombreros de teatina en la Región de O’Higgins. Proyecto Bajo la Lupa, Subdirección de Investigación, Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

La Perouse (1791). Voyage de La Perouse Autour du Monde. París: Pourrat Frères.

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-printer-100575.html . Recuperado el 10 de mayo de 2023.

Molina, J., (1778). Compendio de la historia geográfica, natural y civil del Reyno de Chile. Traducción de Domingo Jospeh de Arquellada Mendoza. Madrid.

Núñez E., Lacoste P., (2017). Historia de la chupalla: sombrero de paja típico del campesino chileno. Idesia [online]. vol.35, n.1, pp.97-106. ISSN 0718-429. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34292017005000017.

https://www.tesauroregional.cl/terminos/3172 . Recuperado el 29 de mayo de 2023.

—

Texto: Verónica Guajardo Rives

.

Siglo XVI – Siglo XVII – Siglo XVIII – Siglo XIX – Siglo XX