El trigo es una especie introducida de la que se cultivan variedades específicas para la artesanía en sombreros. Es trabajada en las dos comunidades de trenzado en paja de trigo que hay en la zona central de Chile: Cutemu (trigo Ligún) y el Valle del Itata (variedad de trigos como Milufén y Colorado), oficios que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de Chile.

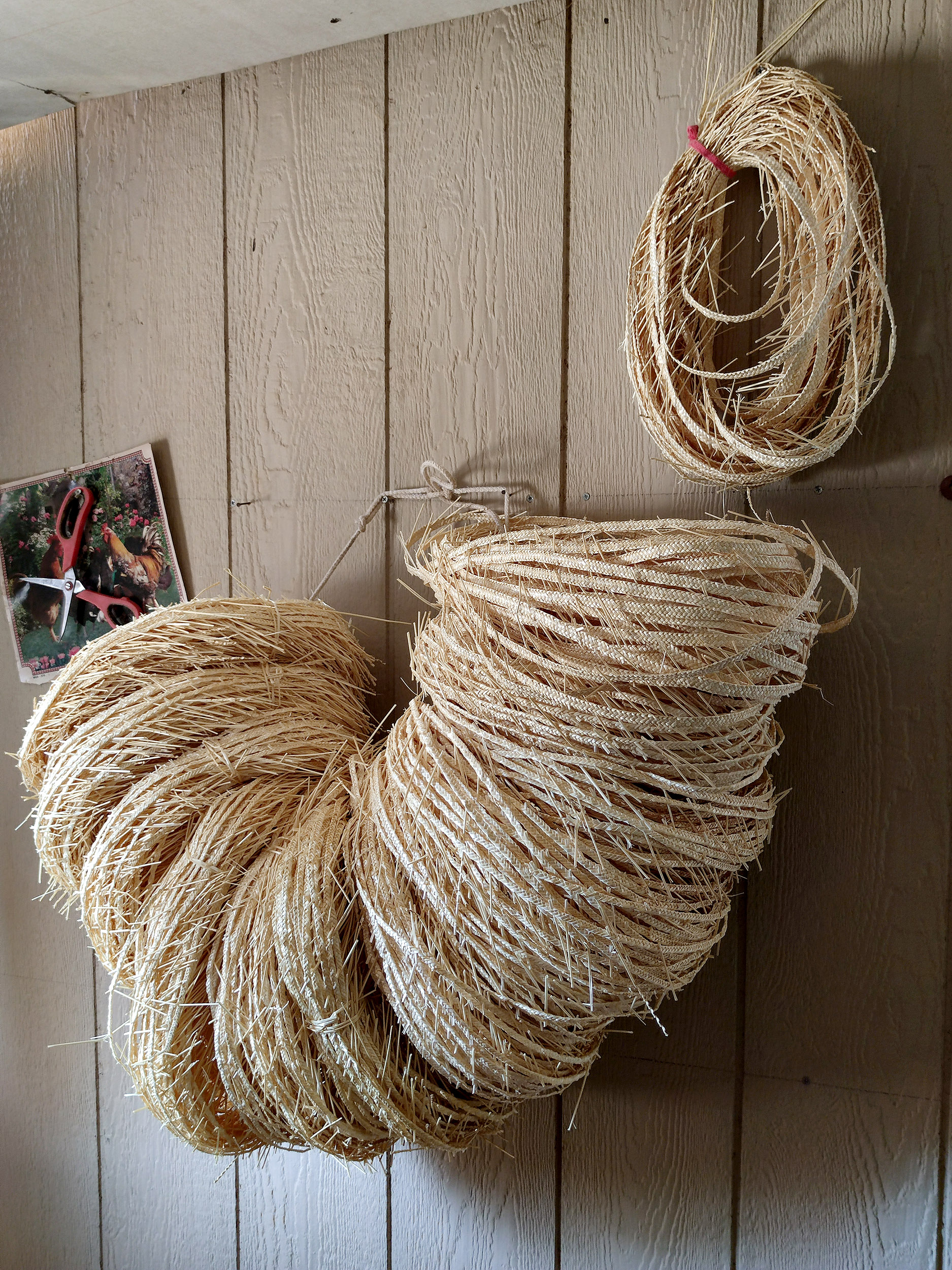

En Cutemu el oficio se reconoce como trenzado – trenzadoras – trenza y en el Valle del Itata como colchado – colchanderas – cuelcha. La siembra se realiza en abril-mayo para ser cosechada en diciembre-enero y se riega solo son la lluvia y la humedad del ambiente, es una siembra “de rulo”. Su espiga entrega la semilla que se utiliza para alimento y se guarda para la siembra de la próxima temporada. Su fibra, una vez seca y seleccionada, se humedece para que no se quiebre al trabajarla en el proceso del trenzado, con la cual se elaboran diversos productos de cestería, indumentaria y sombreros.

Trenzado en paja de trigo

El trenzado en paja de trigo es un oficio desarrollado por artesanas y artesanos hoy presente en la Región del Ñuble (comunas de Ninhue, Trehuaco, Quirihue, Portezuelo y San Nicolás), en la comuna de Paredones (Localidad de Cutemu y alrededores) y en la localidad de Rarín, aledaña a Cutemu y perteneciente a la comuna de Vichuquén, Región del Maule.

Como el trigo es una especie introducida por los españoles en Chile durante los primeros años de la Conquista (Schätzke, Sotta, 2022) se cree que este oficio arriba al territorio proveniente desde Europa, en donde también existió una industria artesanal del trenzado en paja de trigo, principalmente en Italia; pero a la fecha no se han encontrado antecedentes que puedan dar indicios de la llegada a Chile de este conocimiento.

Según los relatos orales de hombres y mujeres del secano interior entre la región de O´Higgins y del Ñuble, antiguamente en toda esta zona se sembraba trigo, y se elaboraban sombreros a partir de la paja, ya fuera trenzada o trabajada en otro tipo de técnicas, como el tradicional “sombrero de palo” que aún se elabora en Cutemu.

En la revista Atenea n°436 del año 1977, se menciona que en Hualañé, Vichuquén, Romeral, Catentoa, Nirivilo y en Huerta del Maule en la región del Maule, se elaboraban sombreros de paja de trigo y otras fibras en aquella época, y según registros que resguardan en la Villa Cultural Huilquilemu, en 1970 se confeccionaban sombreros en paja de trigo en Chequén, camino a Pocillas, Corel y en los alrededores de Cauquenes. En el Museo Histórico Nacional existen varias piezas de 1950 del sector de Cauquenes. También en la comuna de La Estrella, Litueche y Navidad en la región de O’Higgins -según el testimonio de algunos de sus habitantes-, se confeccionaron sombreros de paja a menor escala, como una necesidad para protegerse del sol. En ninguno de estos lugares se siembra trigo para artesanía ni se elaboran sombreros hoy en día (Schätzke, Sotta, 2022), sólo existen muy pocas artesanas del trenzado, entre ellas Carlina Sanchez, de la localidad de Ñame, comuna de Cauquenes, quien aprendió a colchar desde muy joven con la variedad de trigo “Riquismate” que describe como “barbón, que no tiene corazón”.

En las localidades en donde hoy se mantiene el oficio, los agricultores han mantenido el cultivo de variedades locales de trigo ligeras, con las cuales se trabaja la artesanía en paja de trigo, y que son reconocidas por sus cualidades de firmeza, flexibilidad y resistencia.

En las comunas de la región del Ñuble, actualmente se trabaja principalmente con el Trigo Colorado, Trigo Blanco – Oregón y en menor medida con otras variedades como Milquinientos, Furfuya, entre otros (Silva et al., 2017) mientras que en la localidad de Cutemu, sólo se trabaja con el Trigo ligún.

Dependiendo del territorio, se utilizan diferentes terminologías relacionadas al oficio, por ejemplo en el Valle del Itata a la trenza se le llama “cuelcha” y en Cutemu “trenza”, término que se aplica a las artesanas/os, “colchandera/o ” en Itata y “trenzadora/o” en Cutemu. En Chequén, Maule, se hablaba de “corchar”. Así también se utilizan terminologías diferentes para ciertos procesos. Por ejemplo, en el Valle del Itata se le llama “despitonado” a la acción de extraer la vaina que protege la paja útil, y en Cutemu se le llama “descapullado”.

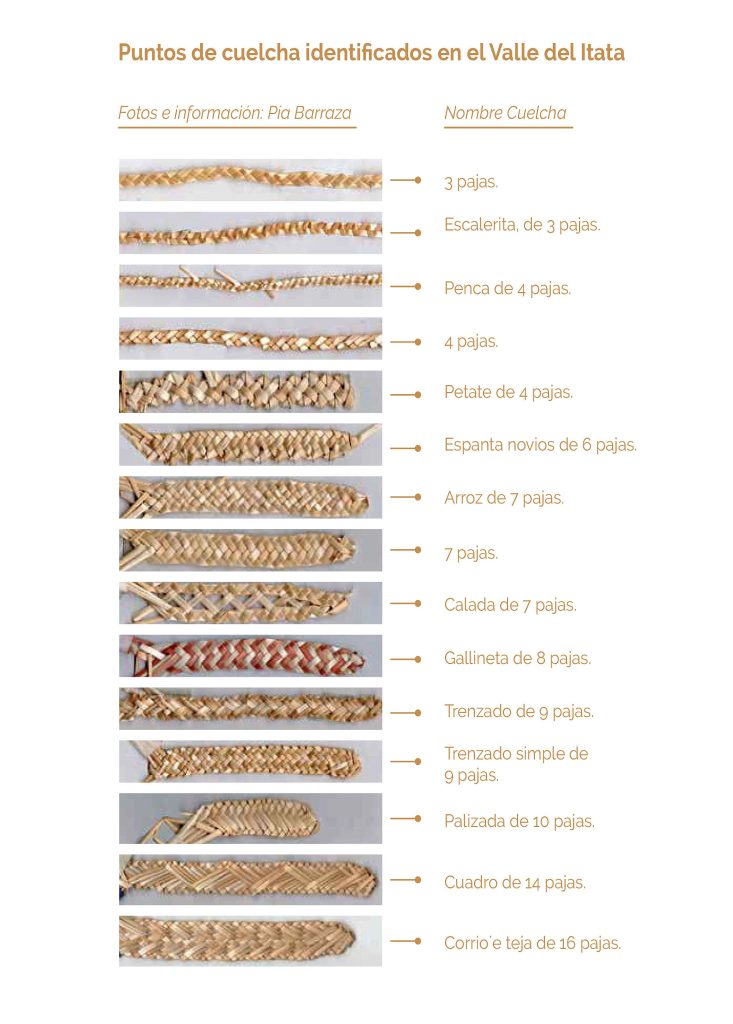

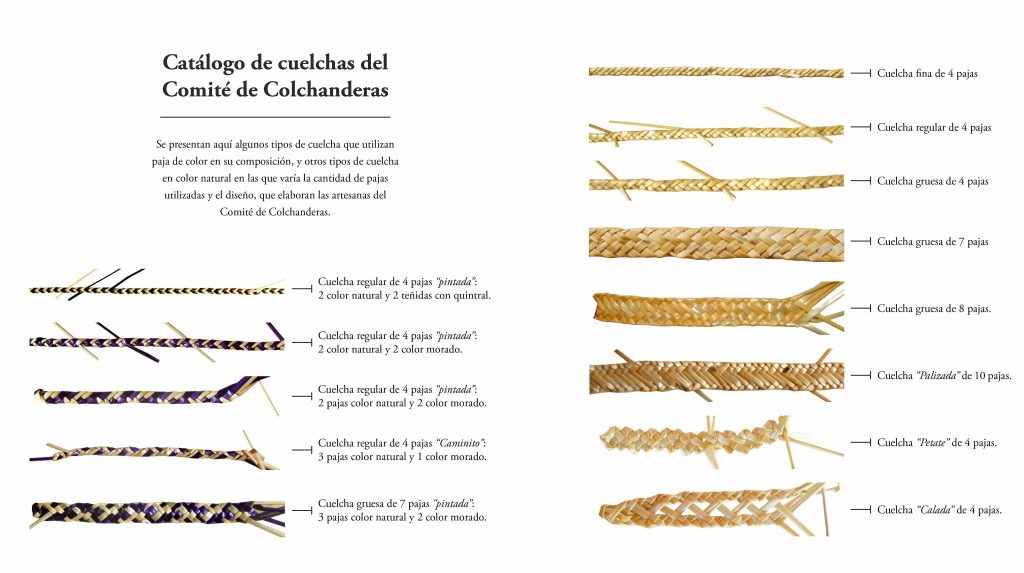

Según los relatos orales de artesanas y artesanos de las comunas mencionadas, el trenzado en paja de trigo surge en el territorio exclusivamente para la elaboración de sombreros. En sus inicios, los tipos de trenzados que se realizaban eran más bien gruesos y toscos, llegando a encontrarse cuelchas en el Valle del Itata de hasta 18 pajas, con las cuales se elaboraban sombreros cosidos a mano. Con la llegada de la máquina a coser, la confección de sombreros en paja de trigo adquiere nuevas cualidades, y comienzan a aparecer trenzados más finos, los cuales se cosían a máquina con finas terminaciones. La forma de aprendizaje del trenzado y la cuelcha ha sido de manera oral por más de 4 generaciones, en donde usualmente las madres y abuelas transmitían el oficio a sus hijos/as y nietos/as.

En el Valle del Itata, la gran mayoría de personas dedicadas al oficio de “colchar” son mujeres, así también en Cutemu, donde antiguamente tanto hombres y mujeres participaban de esta labor, que ha sido reemplazada hoy en día en el caso de los hombres por trabajos agrícolas de temporadas. Las edades de quienes se dedican al oficio fluctúan entre los 25 y más de 90 años, siendo escasa la gente joven que se dedica a esta artesanía, principalmente producto de la temprana migración desde el campo a la ciudad de las nuevas generaciones.

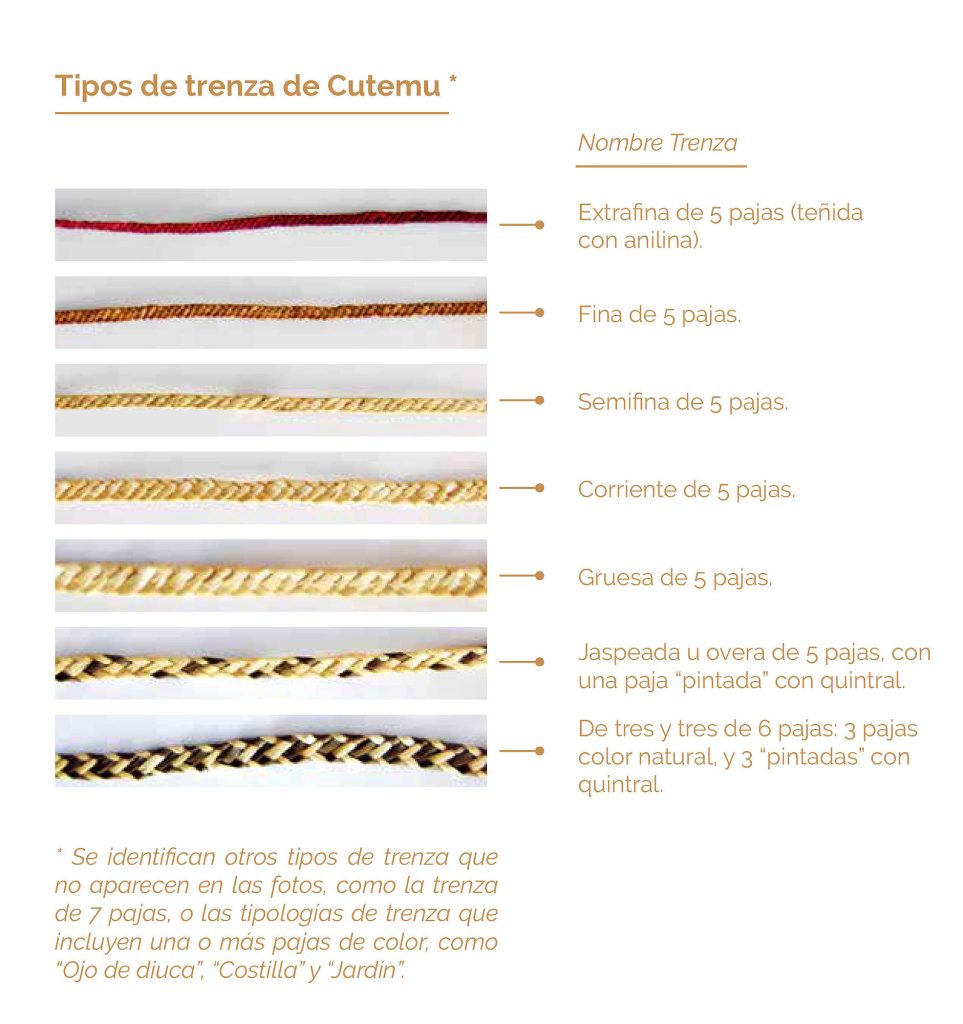

En el Valle del Itata, se elaboran principalmente cuelchas de 4 y 7 pajas, “de abajo hacia arriba” como mencionan las artesanas, sin necesitar de un soporte para sostener o tensar la cuelcha. También existen otros tipos de cuelcha que aún elaboran las artesanas mayores, como la “espantanovio”, “palizada”, “Corrío´e teja” entre otras. En Cutemu en tanto, se realizan trenzas de 5 pajas y en menor medida de 6 o 7 pajas, “de arriba hacia abajo” utilizando un palo con base firme, el cual permite trenzar con cierta tensión (Schätzke, Sotta, 2022).

El trigo utilizado para el trenzado se cultiva en zonas de suelos pobres y degradados, en donde se siembra en alta densidad en los meses de invierno, luego de las primeras lluvias, obteniéndose cañas finas (las más valoradas) y gruesas denominadas “calibres” que se dividen en 5 categorías: Gruesa, corriente, semifina, fina, extrafina. El trigo se cosecha a mano con “echonas” en los meses de diciembre y enero, para luego ser secado, separar la fibra del grano de trigo, descapullado y seleccionado, para luego ser trenzado. Posterior a la elaboración de la trenza, se realiza el proceso de estirado (sólo en Cutemu), el “pelado” o “tusado” en donde se cortan las pajas sobrantes de la trenza, y el tinturado con tintes vegetales o anilinas, proceso que también se le puede realizar sólo a la paja, previo al trenzado.

—

Bibliografía

Schätzke, R., Sotta, P., (2022). Trenzados de Chile. Fondart Nacional Convocatoria 2020.Silva Candia, P., Arce, A., Becerra, M., Carvajal, D. y Gallegos, V. (2017-10).Variedades locales de trigo del Valle del Itata. Disponible en https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/170263

—

Texto: Rocío Schätzke Villegas

.

Paja de trigo – Paja teatina – Hojas de choclo – Mimbre – Otras fibras